2016-01-31

『下流老人』(朝日選書)の.p.20に次のように、典型的な下流老人の姿が描かれている。

朝食のあと着替えると、自宅近くにある公園に向かう。そこのベンチで一日を過ごす。目の前を若い学生や子供連れの家族が通り過ぎていく。誰にも話しかけられることはない。子供はおらず、配偶者も数年前に他界した。親族とも連絡は取っておらず、今はどこにいるのかもさえわからない

夕方になると帰宅し、買い置きしていておいた安い米と見切り品の惣菜一品で夕食を済ます。たまにできる贅沢は、同じく見切り品の傷んだカットフルーツを食べることくらいだ。節約にために電気はつけず、テレビの明かりだけ。先月、貯金が20万を切った。年金はもらっているが、十分な額ではない。このままいけば、あと数か月で底をつくだろう。その先どうすればいいかは、わからない。

人生が消化試合になっている。ただ、時が経つのをじっと待っているだけ。人間にとって一番つらいことは生きる意味が見えないことだろう。つらい日があっても、2年後には素晴らしいことが待ち構えているのならば我慢できる。子供が大学を卒業するまでとか、年金が来年から支給されるようになるとか、などが予想されるならば、現状の貧乏暮らしが我慢できるのである。

これは刑務所生活と似ているか。あと5年でおつとめが終わる。そのあとは自由なしゃばに戻れるならば、刑務所内の生活が我慢できよう。しかし、終身刑で出口がないのならば、人は絶望してしまうだろう。生きる意味が見いだせない。

「下流老人に生きる意味を与えること」、それが現代社会が直面する最大の課題である。自分の母が胃瘻で病院に長期入院しているとき、その時は母はもう生きて退院はできないということは知っていた。何とかそれでも母に生きる意味を与えたいと自分は願ったのだ。面会に行くたびに、退院したら「このようなことをしよう」「あのようなことをしよう」「古里へ行って懐かしい人々と会おう」などと声かけをしていた。実は、その懐かしい人々もほとんどが他界していたのだが。

認知症が進んでも息子が見舞いに来ていることはわかったようだ。死の数週間前だが、声かけをしているときに、母の目が突然涙で一杯になった。自分としては、「頑張って、お医者さんの言うことをよく聞いて、早く回復して」と言うだけしかなかった。もう母は自分の死期が近づいていることは知っていたのだ。

母に見舞いに行くときは、どんな話をしたらいいのかいつも迷っていた。寝たきり老人の生きがいは何か。どのような声掛けをすればいいのか。寝たきり老人の生きる意味は何か、などといつも考えていた。それはいつかは自分自身の身の上のことにもなるのだが。

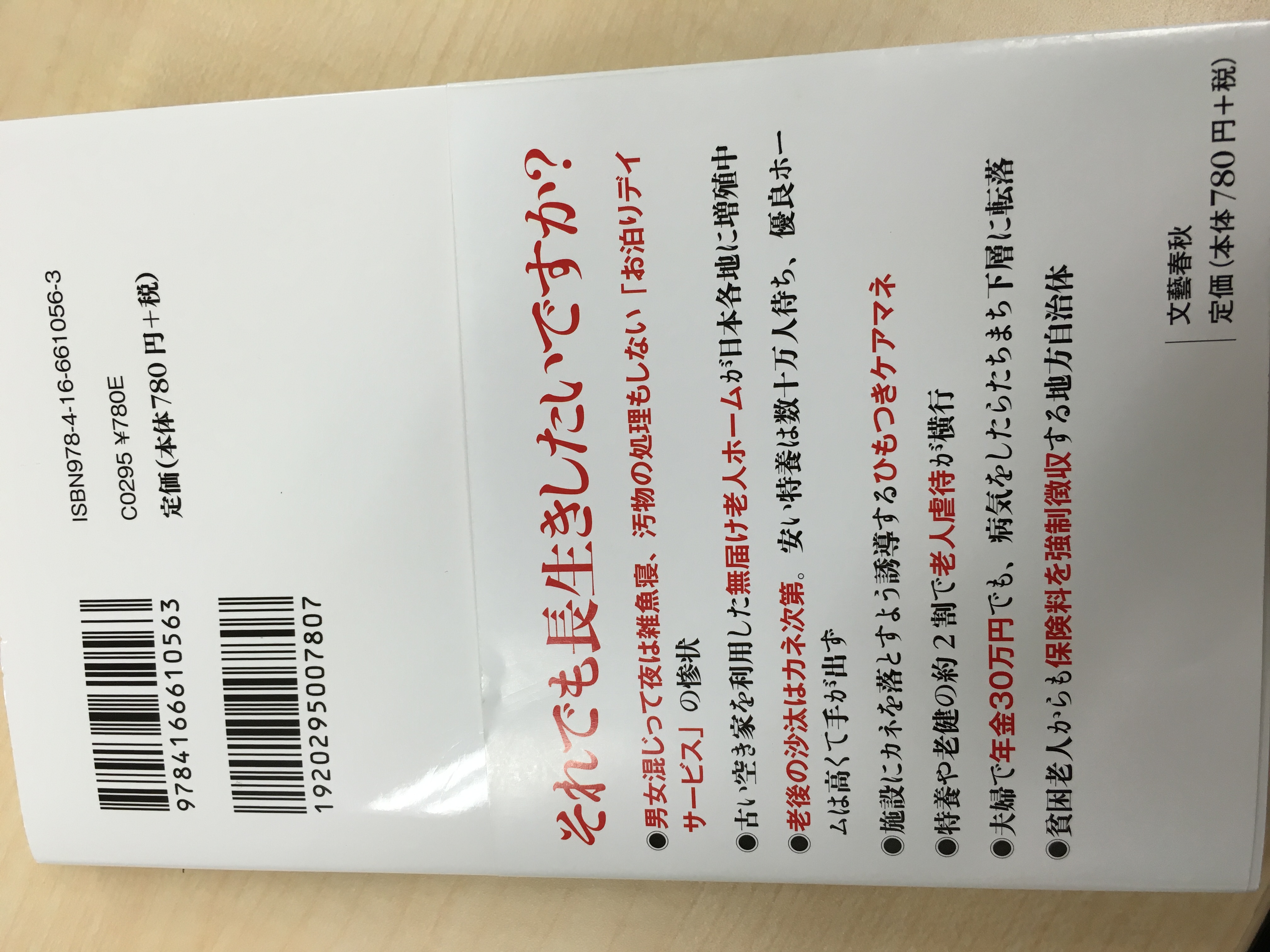

さて、『下流老人』(朝日選書)の帯に書かれた「年収400万でも、将来、生活保護レベルの暮らしに!?」という文字が気になる。生活保護だが、この国の生活護の制度は破綻するのではないか、と心配になる。国がある程度豊かであり、そこそこ若い人がいる社会構成になっている国でのみ可能な制度である。

日本はこの先稼ぎ手がいなくなり、若い人がたくさんの老人を支える社会になるのだ。生活保護の制度が機能できるのか。個人が社会に頼れないとすれば、自分でまだ元気なうちに準備しておくしかない。貯金をして、健康管理をして、友人や親戚との交友関係を切らないようにしておくこと、できることはそんなところか。